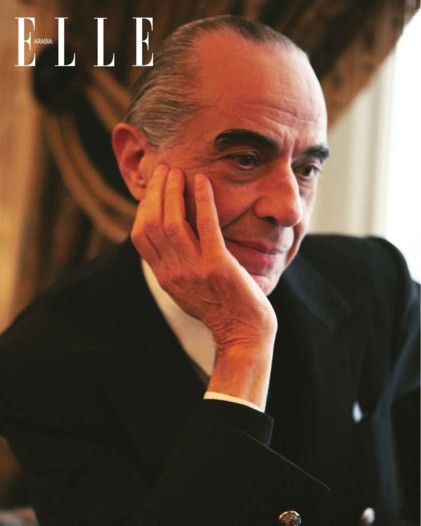

"شخص أو شيء يصعب فهمه أو تفسيره" ـ هكذا يعرّف القاموس الإنكليزي كلمة "لغز". عند مقابلة سيرج لوتنس، يبدو هذا التعبير الشعري مناسباً جداً لوصف هذا الرجل البعيد المنال، الغامض والمتواضع بأسلوبٍ جميل والذي لطالما استحوذ وباستمرار على روح العصر بينما كان يتخطّى الحدود. إنّ ذلك الغموض المحيّر هو الذي يعزّز إرثه ليس فقط كمبدع، بل كرمز حقيقي للإثارة والرقي.

بدأ كلّ شيء في أوائل الستينيات، عندما شهدت فرنسا صعود عصر Yé-Yé. أصبحت شخصيات بارزة مثل فرانسواز هاردي، وسيلفي فارتان، وجوني هاليداي، وجوه هذه الثورة الثقافية، حيث أسرت الجماهير بأصواتها الجديدة وأساليبها الأنيقة. وقد حظيت تلك الحقبة أيضاً بممثّلين مثل بريجيت باردو وجان بول بلموندو، الذين جسّدت جاذبيتهما وحضورهما على الشاشة روح ذلك العصر. في عالم الموضة والجمال، كان الشاب سيرج لوتنس يصنع اسماً لنفسه، وهو مبدع متعدّد المواهب وصل إلى باريس في سنّ ١٨ عاماً وانغمس في عالم التصوير الفوتوغرافي وفنّ الماكياج حيث وجد نفسه يعمل جنباً إلى جنب مع عظماء الصناعة مثل ريتشارد أفيدون وإيرفينغ بن. لم يكن نجاحه الباهر سوى مسألة وقت فقط، فلم يلبث أن أسر المبدعين الآخرين وكان السيد ديور هو من لاحظ ذلك؛ لقد تواصل مع سيرج لإطلاق Dior Beauty، وهو الدور الذي ظلّ فيه كقوّة إبداعية لأكثر من عقد من الزمن، حيث شكّل هويته بلمسته الفنّية الفريدة وأصبح رمزاً للحرية التي يتمّ خلقها من خلال الماكياج، لجيلٍ جديدٍ تماماً. محطّته المهنيّة الثانية كانت لدى Shiseido كمديرٍ فنّي. وهنا قام بتجربة العطور للمرّة الأولى، وأطلق عطريه الشهيرين Féminité du Bois و Nombre Noir، واضعاً بذلك ختمه على ثورته الشميّة في عالم العطور.

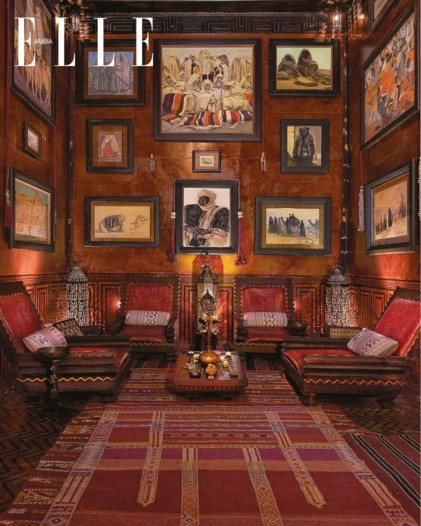

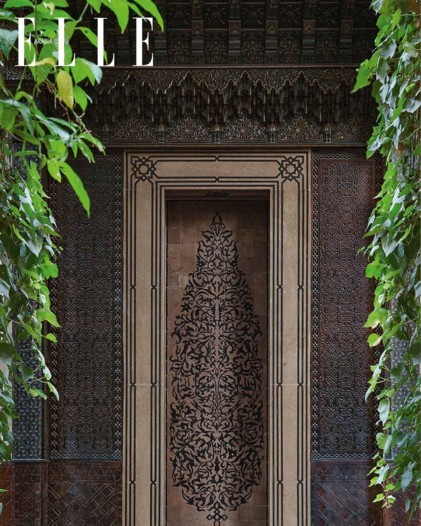

ومع ذلك، هناك ما هو أكثر في هذه العبقرية الغريبة الأطوار، من مجرّد الماكياج الرائع والروائح الرائعة. عام ١٩٧٤، اشترى العطّار الفرنسي صاحب الرؤية والجمال منزلاً كان لأحد النبلاء السابقين في قلب مدينة مراكش القديمة بالقرب من مدرسة بن يوسف القديمة، حيث أمضى ما يقارب من أربعة عقود في ترميمه بدقّة وتحويله إلى نصب فخم يجسّد الجمال مساحته ٣٢٠٠٠ قدم مربّع. تمّ بناؤه معاً من ٦٠ رياضاً منفصلاً، ويضمّ مجموعته التي لا مثيل لها من الأعمال الفنّية والتحف، ومكتبة مليئة بمؤلّفات Proust ومختبراً خاصّاً للعطور. عيدٌ للحواس، تعتبر الروعة المعمارية التي تمثّلها مؤسّسة سيرج لوتنس بمثابة تكريم للحرفية المغربية ونظرة وافية على عقل العبقري المبدع ـ متاهة الغرف التي لا نهاية لها تثير الحيرة وتعزّز مشهداً من التفاصيل المعقّدة التي مع كلّ منعطف، تكشف عن مجموعة منشورية من القوام، والأنماط، والأشياء المذهلة. استثنائي للغاية هو المكان الذي تفهم فيه مدى روعة سيرج لوتنس.

لقد كانت بينك وبين مراكش قصة حبّ حقيقية. فكيف بدأ كل شيء؟

بدأ كل شيء عندما حصلت على عقدي الأول مع ديور عام ١٩٦٨. جئت إلى هنا في فبراير ١٩٦٨، وكان ذلك مجرّد صدفة محضة. كنت أنوي ركوب قارب وكنت أتناول العشاء بمفردي في ميناء مرسيليا القديم في فرنسا. وفجأة، وجدت نفسي في حالة ليس من الحزن بل من الملل بعض الشيء. كنت مستعدّاً للتحدّث إلى أي شخص. أكان مليونيراً أو صياداً. على أيّة حال، فجأة رأيت هذا الرجل. لقد كان على وشك الرسو بقاربه، وتحدّثت معه. فقلت له إلى أين أنت ذاهب؟ فقال: أنا متجه إلى المغرب. وسألته إن كان لديه مكان لي؟ فقال نعم، فذهبت للتو. هبطنا في الدار البيضاء وكان الجو ممطراً جداً ولم يكن الطقس لطيفاً جداً. وفكّرت ماذا أفعل هنا؟ لذلك توجّهت نحو مراكش. وكانت الطرق ضيقة جداً في ذلك الوقت، وعندما وصلت إلى مراكش، أصبحت السماء صافية جداً. كان نوراً نقيّاً وشمساً نقيّة.

وكان حبّ من النظرة الأولى بعد ذلك؟

لقد وقعت في حبّ مراكش تماماً، ووقعت أيضاً في حبّ فكرة أو عامل الوقت، إنّها فكرة مختلفة. هذا هو الزمن الذي يعود بنا إلى نوع من العصور الوسطى. أنا أكره الحداثة. يتحوّل هذا العالم تدريجياً نحو العصر الحديث حيث يوجد ارتباك كامل في أذهان الناس، حيث ننفي ونستبعد المقدّس، وإنكار الجزء المقدّس من الأشياء هو بمثابة إنكار للحياة؛ إنّ المبادئ الأكثر قدسية اليوم يتمّ تحدّيها بالكامل والتشكيك فيها واستبعادها من قبل هذا العالم الحديث الذي أكرهه. نحن نعيش في عالم أصبح متحلّلاً أكثر فأكثر. أنا شخصياً أقف دائماً إلى جانب الشخص المنعزل. أنا مع الرجل الوحيد، وخاصةً الشخص الذي يخسر. أنا إلى جانبه. الشخص المكروه، الشخص الذي تلاحقه الطبيعة. أنا أحبّ هذا الرجل، أدافع عنه، أخبّئه. لا يهمني من هو. أنا أحبّه. أنا أحبّه لأنّه مثلي.

وهل شعرت بذلك عندما أتيت إلى مراكش؟

هذا الشعور بالانتماء وإيجاد الذات؟ إنّها مثل العودة إلى الوراء. لقد كنت صغيراً. ولم أعد نفس الرجل الذي كنت عليه من قبل. لقد مرّ أكثر من ٥٠ عاماً على وصولي إلى هنا عام ١٩٦٨. هل كنت تتخيّل قبل ٢٠ عاماً أنّك ستجلس هنا؟ نحن منقادون، ونُدفع للأمام بشيءٍ قوي جداً. نحن الكائن، الكيان، خالق الكلمة موجود. نحن ننجذب نحو العملية الإبداعية. ليس الأمر هدية، بل شيء آخر.

لقد انتهى بك الأمر إلى الاستقرار في مراكش بسرعةٍ كبيرة، أليس كذلك؟

عشت في استوديو للفنّانين في باريس. ثم جئت إلى هنا وقلت لنفسي ربما ينبغي عليّ شراء منزل لأنّني أحبّ البلد هنا، لأنّني أحبّ المكان. أحبّ المدينة العربية، والجوّ العربي، والعالم العربي. بدأت بشراء منزل لأعيش فيه فقط، مثلما يفعل أي شخص؛ اشتريت هذا المنزل عام ١٩٧٤ ووصلت إلى هنا عام ١٩٦٠، لذلك استغرق الأمر رحلتين أو ثلاث رحلات بينهما. لم أكن على ما يرام، كنت أشعر بالإحباط ـ وهذا يحدث للجميع، وهي إحدى الكوارث العديدة التي نواجهها كبشر. لذلك، ذهبت للبحث عن منزل يساعدني في التغلّب على اكتئابي وشعوري بعدم الارتياح. رأيت منزلاً، منزلين، ثلاثة منازل؛ كان عدد قليل جداً من الأجانب يعيشون في المدينة في ذلك الوقت، ربما ٢٠ شخصاً غريبو الأطوار تماماً. هكذا حدث كلّ شيء.

المؤسّسة هي تكريماً فخماً للجمال والحرفية. كيف وجدتَ هذا المكان؟

في ذلك الوقت، كنت قد رأيت قليلاً من كلّ شيء. منازل جميلة، قصور منهارة، منازل صغيرة ساحرة. وفي أحد الأيام، أمسكني رجل عجوز من ذراعي وأتى بي إلى هنا. وقال لي بالفرنسية المكسورة، أعرف ما الذي تبحث عنه. مضينا عبر الأبواب وعندما وصلنا إلى الداخل كان كلّ شيء في حالة خراب، لا سقف، لا شيء. قلت، هذا هو، هذا المكسور، الذي أريده. لقد أحببته على الفور. وكنت أعلم أنّ هناك شيئاً ما في هذا المكان. عشت هنا لفترة، ثمّ بدأت في القيام ببعض الأعمال. لقد اشتريت منزل الجيران المجاور لأجد توازناً جيداً، لأنّه، كما تعلم، كانت المنازل الجميلة والمنازل الكبيرة مقسّمة نوعاً ما حسب الورثة والميراث. لذا، قمت بإعادة تجميع كلّ شيء، ثمّ توقّفت عن العيش في هذا المنزل. اعتقدت أنّه ينزلق من بين أصابعي وأنا أفقد السيطرة عليه. لقد تحوّل إلى شيءٍ آخر.

ومن ساعدك في بنائه؟

لقد شارك فيه الكثير الكثير من الناس. بدأوا العمل هنا بعمر ١٥ عاماً في ذلك الوقت. وتبعوني ـ الحرفي، التاجر. لقد كانوا أطفالاً عندما بدأوا العمل لأول مرّة وعملوا معي. لقد علّموني الكثير ولقد علّمتهم الكثير أيضاً، وتمكّنا من بناء شيءٍ فريدٍ معاً. هؤلاء الحرفيون، وجميعهم من السكّان المحليين من هنا، سوف يصبحون يوماً ما كنزاً من نوعهم عندما يصبح كلّ شيءٍ آخر في غياهب النسيان.

لطالما اجتذبت علامتك التجارية أولئك الذين يبحثون عن العطور غير العادية. لماذا انخرطت في صناعة العطور في المقام الأول؟

العطر هو فعل مقاومة. بطريقةٍ ما، أنا أكرهه. فعالم العطور، كما كان موجوداً، كان متفاخراً جداً، ومتعجرفاً، ومدّعياً للغاية. لقد كان عالماً موضوعاً في إطار جامد للغاية. في السابق، لم أكن أهتم بالعطور. لم أكن أحبّ الأشخاص الذين يضعون العطر. في أغلب الأحيان، كان يزعجني ذلك. باستثناء المغرب، اكتشفت جمال العطر بطريقةٍ أخرى، وبمعنى مختلف تماماً. اكتشفت العطر، الناس المتوجّهين إلى المسجد يوم الجمعة، وعطر الورد يفوح في الهواء. فالوقت الذي أردت فيه البدء في صنع العطور، هو عندما بدأت الاهتمام بالعطور والروائح. هناك نوع من الانجذاب البشري إلى العالم العربي بداخلي؛ لقد كان شعوراً بالاضطراب أيضاً. التمرّد على التفوّق الأوروبي ومن هنا بدأ الأمر. فكانت صناعة العطور نوعاً من المنتجات الاجتماعية والثقافية.

هل تعلّمتَ هذه الصناعة وحدك بعد ذلك؟

كنت أتمشّى في السوق، وقد انجذبت بشدّة إلى رائحة نجارة خشب الأرز، التي وجدتها ناعمة جداً. كانت رائحة مهدّئة ومريحة، وبدت أجمل بعد عندما استخدموا الحفار على الخشب. أخذت عدّة أجزاء منها معي. لكن في البداية لم أكن أنوي إنتاج عطر، كنت أفكّر فقط في رائحته الجميلة، وبأنّني قد أصنع منه عطراً في يوم من الأيام. ثمّ اشتريت الكثير من الكتب التي تحتوي على كلمات، وكلمات، تصف العطور. وحصلت على العديد منها بالصدفة. خذي عطر نجيل الهند، فقد استغرق ٨ سنوات. لم أتمكّن من العثور على الكلمة المناسبة له. ثمّ تناول أمامي أحد أصدقائي الذين سافروا إلى الهند بعض الكعك، وكان أسوداً كبيراً. وجدت رائحة الكعك طيّبة جداً. لذلك، بدأت العمل على هذين العطرين، نجيل الهند وقطعة من الكعكة. وكان العطران واحد، هو نفسه. وكان هذا رائعاً.

ما الذي بقي في عالم الروائح بعد وترغب في ابتكاره؟

الذاكرة الشمّية، وهي كأنّها جزء من التراث الذي ينتمي إلى حواسنا الطبيعية. وعلينا أن نحافظ على ذاكرتنا الأصلية وأن نعود إلى الجذور الأساسية. من غير المعقول أن تموت. اليوم، من المستحيل إدراك كم يتمّ إنتاج العطور بكميات كبيرة، لذا أرغب في إنشاء نوع من حديقة شتويّة للعطور ليس لها أي أغراض مالية. إنّ هذا أمر رائع وهناك مستقبل عظيم وعلينا المحافظة عليه.